陸上短距離選手の天敵 ハムストリング肉離れ

起こしてしまった場合は、医療機関に行き適切なリハビリを受けることが大切です。

以前、ハムストリング肉離れのリハビリの流れに関していくつか動画やブログを出しています。

ケガをしてすぐの炎症期は安静が基本になります。

ですが、完全に安静にするのが気持ち的にストレスになるので、患部のハムストリングに負荷をかけないで出来るトレーニングを教えてほしいという要望をいただくことが多いです。

今回は、ハムに負荷をかけないで出来るトレーニングのメニューをいくつかご紹介します。

無理のない範囲で行うようにしてくださいね。

この記事を書いた人

長友 芳之(ナガトモ ヨシユキ)

柔道整復師・JSPO-AT

神奈川県横浜市鶴見区『ながとも接骨院』にて活動中。

※施術者としての個人的見解も若干含んだ内容ですので、お読みになる際はご留意ください。

また、カラダのことですので、100%大丈夫ということはありえません。行ってみて無理そうであればすぐに中止してください。

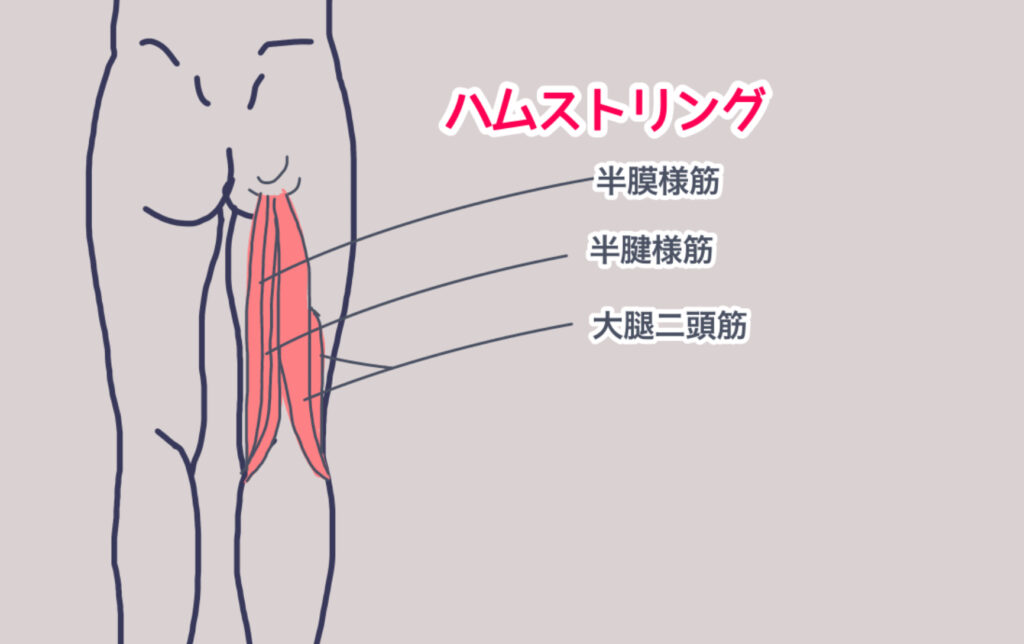

ハムストリングに負荷がかかる動作を知る

ハムストリングは骨盤の後ろ側から膝の関節を越えて、下腿部の骨の後ろについています。

作用は股関節の伸展(しんてん)とひざ関節の屈曲(くっきょく)です。

この二つの動きに負荷をかけると、ハムをトレーニングすることが出来ます。その反面、炎症期にはこの動作に負荷がかかることを避けなければなりません。

また、炎症期には強くストレッチすることもNGです。

筋肉が完全に断裂してしまうような重症の肉離れの場合は、歩行も含めて完全に安静を保つ方がよいですが、ほとんどのケースでそこまでの安静は必要としないです。

なので、当院で選手に説明する際は、『痛くない動作は行っても大丈夫』 と説明することが多いです。

行っている時に痛くなくても、あとから痛くなってくる動作はNGです。

ここから、ハムストリング肉離れ初期から行うことが出来るトレーニングをご紹介します。

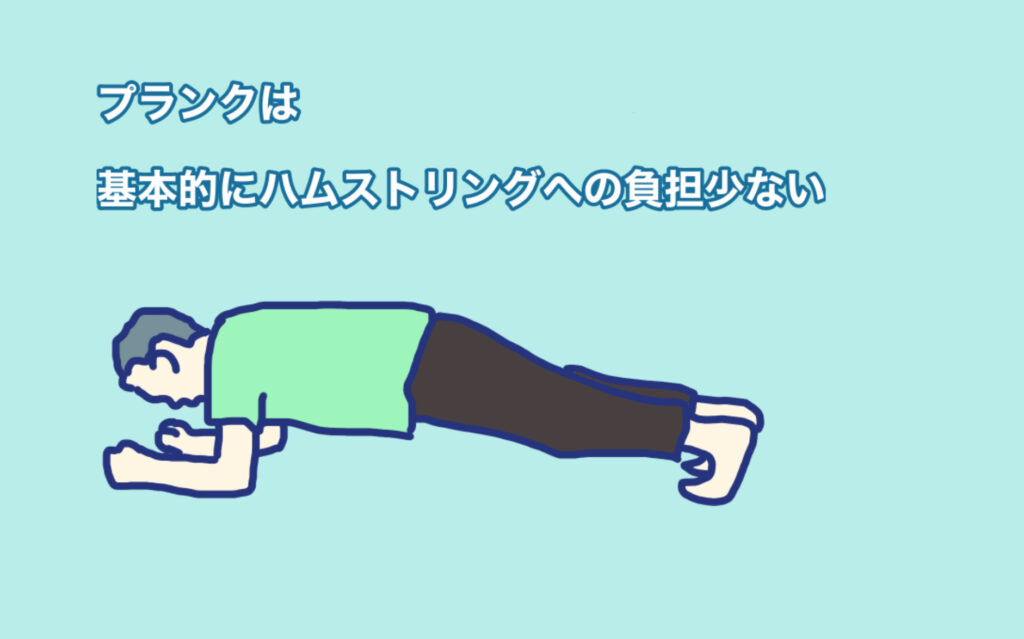

プランク系のトレーニング

プランク系のトレーニングは基本的にカラダの前面に負荷がかかりますので、通常の行い方をする分には問題ないケースが多いです。

むしろ、早期から推奨されるトレーニングです。

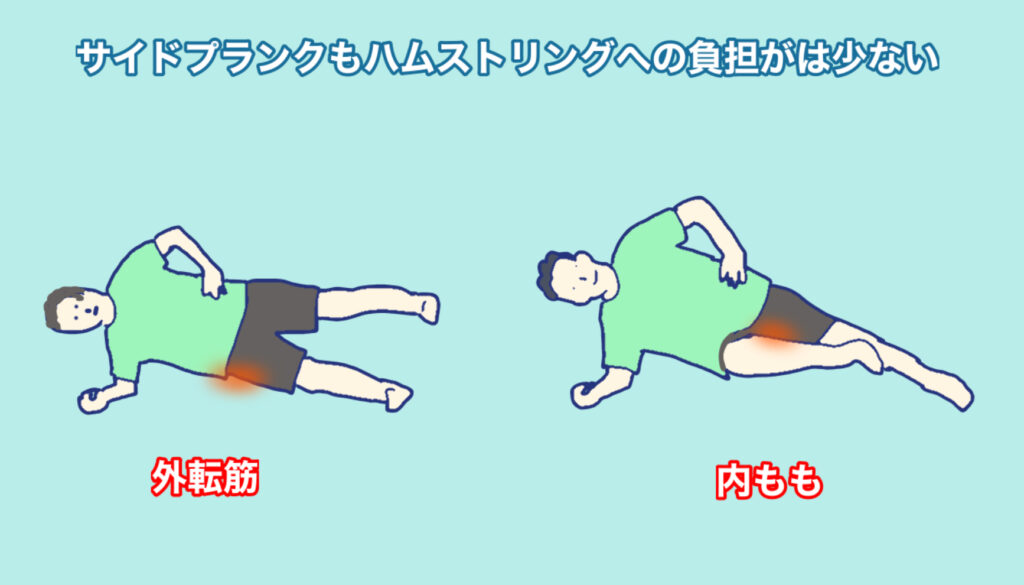

サイドプランクも良いトレーニングです

イラスト左は股関節の外側の筋肉に負荷をかけるサイドプランク、右側は内ももの内転筋に負荷をかけるサイドプランクです。

負荷がない と言っても実際には動きの中ですこし収縮が入ったりすることもあります。こういった運動で痛い場合はかなり症状が重い可能性もあるので、無理をしないようにしましょう。

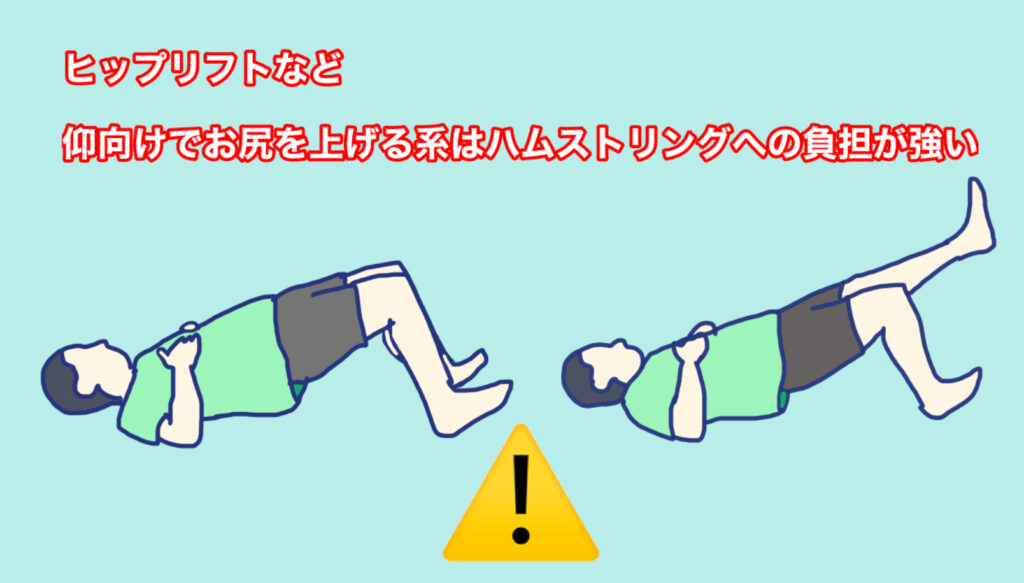

仰向けで行なうヒップリフトはハムに負荷が強い

プランクと似ている姿勢ですが、仰向けになって足を曲げて、足首で足を支えて腰を持ち上げるヒップリフトと言うトレーニングがあります。

このトレーニングはハムストリングに強い負荷がかかりますのでNGです。

ある程度回復してきてからは積極的に行った方が良いのですが、炎症期からまだ炎症が落ち着いたばかりという時期には適さないトレーニングです。

プランクの流れで行ってしまいがちですが、今はまだ行わない方が良いです。

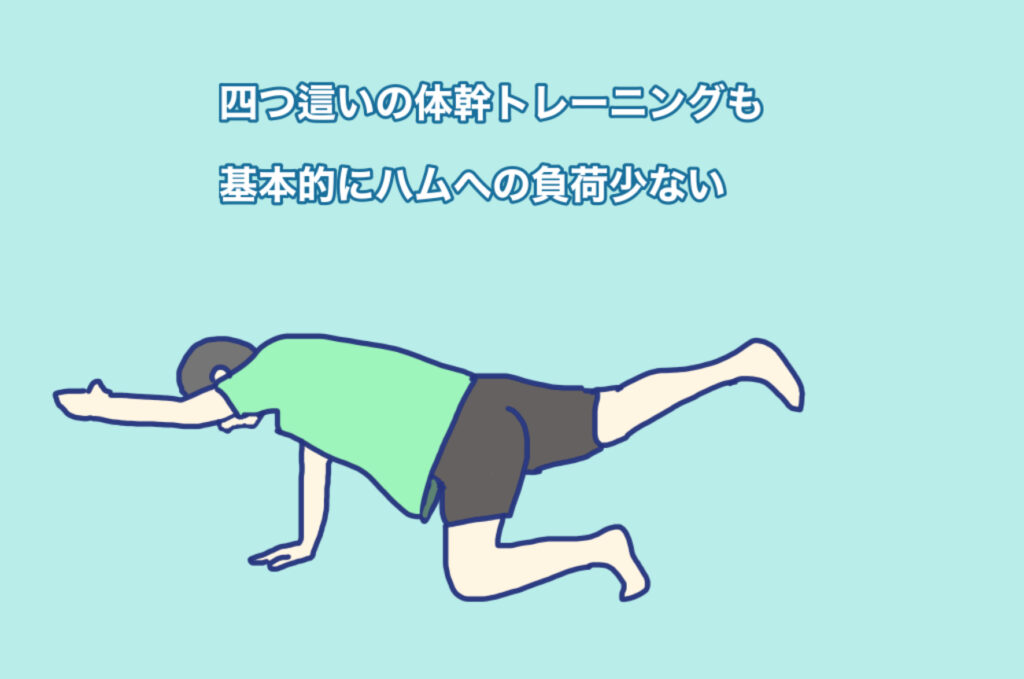

四つ這いの体幹トレーニングはOK

四つ這いになって体幹を鍛えるイラストのようなトレーニングは行っても問題ないことが多いです。

負荷は少ないですが、少しハムストリングに収縮も入りますので、痛かったらやめましょう。

仰向けで行うイラストのトレーニングは大丈夫です。

むしろハムへの負荷はほぼないので、炎症期から積極的に取り入れて体幹を強化しましょう。

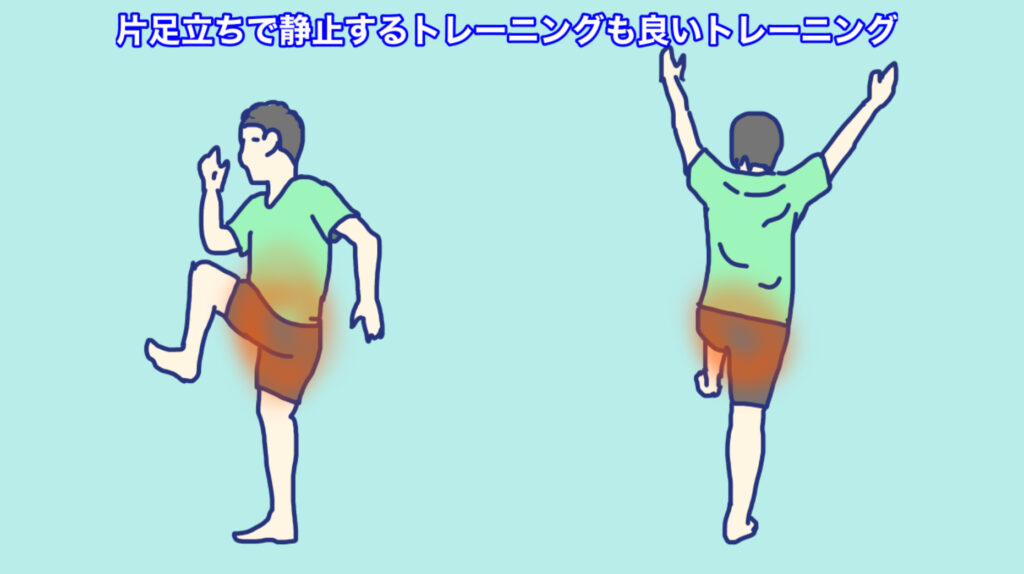

片足立ち系のトレーニング

まっすぐ立って行う片脚立ちのトレーニングは、そこまでハムストリングに負荷がかかりません。

ケガをすると無意識でケガをした側に荷重することを避けますが、治った後もそういった習慣が抜けないこともあるので、そういった習慣を矯正する意味合いでも早期から行った方がよいと考えています。

ハムストリングの肉離れに限りませんが、怪我の多い選手というのは練習量にムラがあるため、足首周りの筋肉にも安定性が出ていないことがあります。

その結果、ケガが治って運動量が増えた時に、シンスプリントや足首の捻挫のような症状が出てくることがあります。

なのでハムのリハビリ中も、上記のような片足のトレーニングで足のふくらはぎや足首周り、足底部の内在筋にしっかりと刺激を入れて強くする必要があると考えています。

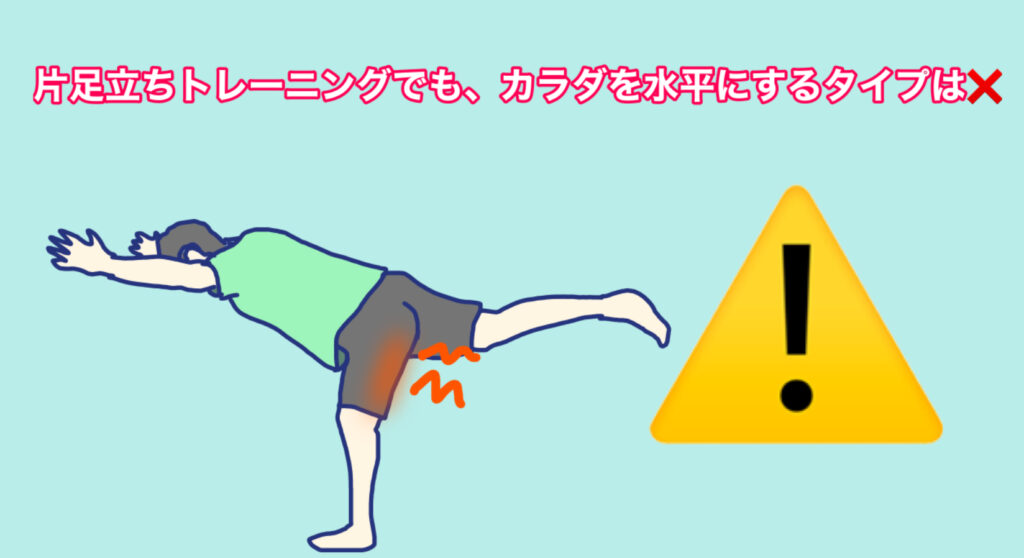

カラダを水平にするタイプはハムに負荷がかかるので注意!

ヨガなどで行うこのポーズ。

この姿勢の支持足のハムストリングには強いストレスがかかりますので、痛みのある時期には行わない方が無難です。

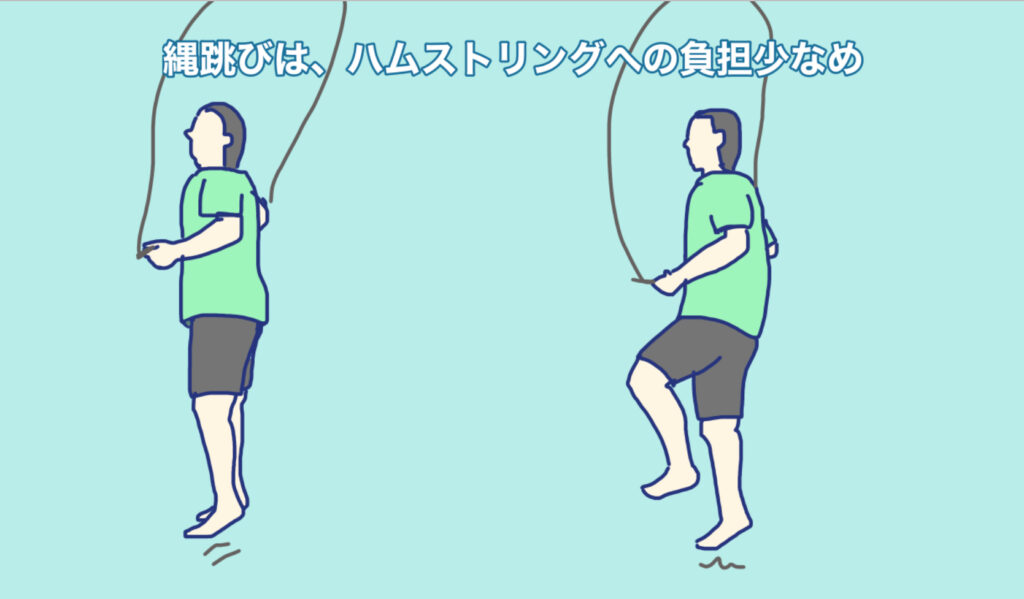

なわとび

なわとびはとても良いトレーニングです。

通常の飛び方をしている分にはハムストリングへの負担はそこまでありませんので、早期から行うことができます。

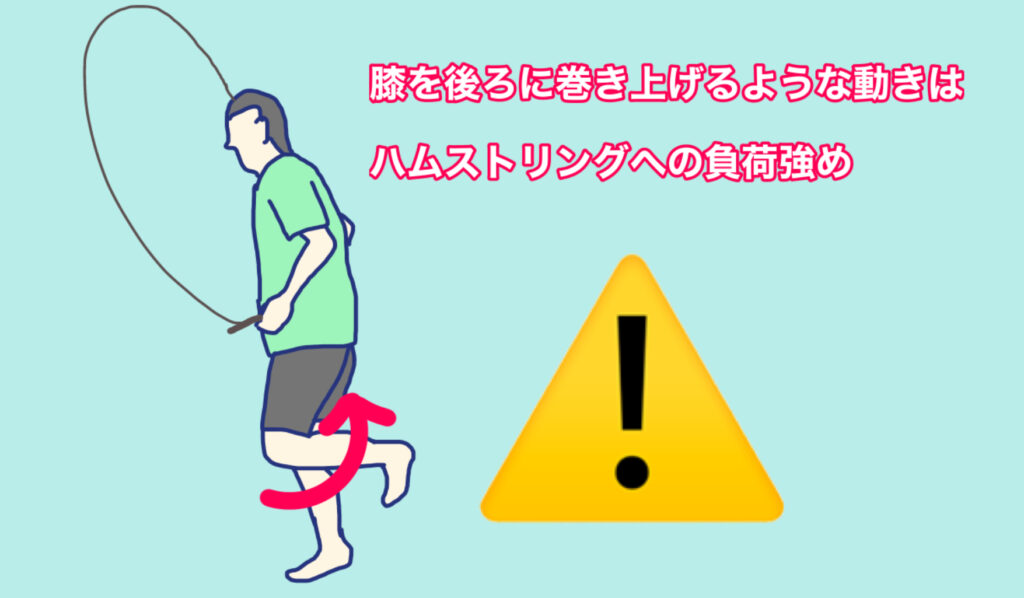

ただ、イラストのように膝を巻き上げるような動きを強く行うと、ハムストリングに予期せぬ負担がかかる可能性もあります。

基本的には膝を大きく曲げないように、ひざと足首を固定してホッピングをするような形で行うようにしましょう。

なわとびも、復帰後のケガを防ぐ意味合いでとても重要です。

また、跳ぶ時間を長くすれば有酸素的なトレーニングにもなりますので、運動量の低下を防ぐことができます。

ぜひ取り入れましょう。

まとめ

以上のような形で、ハムストリング肉離れの痛みが強い時期も完全に運動をオフにするのではなく、注意深くトレーニングを行うことで全身の機能低下を避けることができます。

チームにトレーナーの方がいる場合は、トレーナーの方の指示に従ったほうがいいですが、もしチームにトレーナーがいない場合や、近くにスポーツ選手をよく見ている接骨院・整骨院や医療機関がない場合は、こういったものを参考にしてみてください。

あくまでも参考程度にですので、行い方によっては痛みが出てしまうケースもあるかと思います。

痛みが出る場合はすぐに中止するようにしてください。

他にもいろいろなトレーニングがあります。

神奈川県横浜市で接骨院をしていますので、近くに住んでいてお困りの方はぜひ実際に来ていただいて施術を受けてみてください。

競技種目や状況、体力に応じてトレーニングをお伝えするようにしています。

ながとも接骨院からのお知らせ

カラダの痛み・ケアはながとも接骨院へ

ながとも接骨院youtubeチャンネル 健康情報を発信しています。

健康情報を発信しています。

ながとも接骨院カラダブログ

平日はいらした順番での施術になります。

混雑状況は以下のⅹアカウントで発信しています。

コメント